plasticker-News

| 02.08.2010 | Lesedauer: ca. 5 Minuten |

|

PSI: Neue Methode erlaubt aufschlussreiche Einblicke in Polymer-Halbleiter

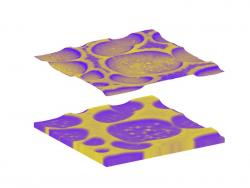

PSI-Forscher Benjamin Watts befestigt eine Probe an der Strahllinie PolLux an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS. Hier werden die Untersuchungen zum Aufbau leitfähiger Polymere durchgeführt. (Foto: PSI/M. Fischer)  Ergebnis einer Messung, bei der die Verteilung zweier Polymere in einer Probe (verschiedene Farben) bestimmt worden ist. Die Ergebnisse für die Oberfläche und das Innere der Probe sind getrennt dargestellt: die Oberfläche im oberen Bild, das Innere im unteren. (Foto: PSI/B. Watts) Polymere unterscheiden, die nahezu identisch erscheinen McNeill und Watts haben eine Methode entwickelt, mit der sie in einem Polymergemisch die einzelnen Substanzen unterscheiden können, und zwar sowohl im Inneren als auch an der Oberfläche. „Das ist sehr wichtig für elektronische Bauteile auf Grundlage von Polymerhalbleitern, weil die eigentliche „Arbeit“ im Inneren des Bauteils getan wird, das Bauteil aber über die Oberfläche mit anderen Bauteilen und damit dem Rest der Welt verbunden ist“, erklären die Forscher. Ihre Untersuchungen haben die Forschenden mit Synchrotronlicht an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS des Paul Scherrer Instituts in der Schweiz durchgeführt. Synchrotronlicht ist Röntgenlicht, das von schnellen Elektronen abgestrahlt wird, die auf eine gekrümmte Bahn gezwungen werden. Es ist viel brillanter als Röntgenlicht, das von einer gewöhnlichen Röntgenröhre erzeugt wird. In der SLS wird das Licht von Elektronen erzeugt, die sich mit fast Lichtgeschwindigkeit auf einer Kreisbahn mit einem Umfang von 288 Metern bewegen. In ihrem Experiment nutzen die Forschenden unter anderem aus, dass man die Energie, also gewissermassen die Farbe des Synchrotronlichts, sehr genau einstellen kann. „Wir beleuchten unsere Probe mit Licht, das genau auf die Kohlenstoffatome abgestimmt ist. Das heisst, Materialien die Kohlenstoff enthalten, wie etwa Polymere, absorbieren besonders viel von diesem Licht. Bei genau welcher Energie ein Kohlenstoffatom das Licht absorbiert, hängt davon ab, wie es mit anderen Atomen verbunden ist. So haben Substanzen mit unterschiedlicher molekularer Struktur gewissermassen verschiedene Farben. So kann man mit dem Synchrotronlicht Polymermaterialien unterscheiden, die sonst nahezu identisch aussehen würden“, erklärt Watts. Oberfläche und Innenleben gleichzeitig untersuchen „Je nachdem, ob wir die Oberfläche oder das Innere der Probe untersuchen, nutzen wir zwei verschiedene Wege, um zu sehen, wie das Licht mit dem Material wechselwirkt. Um den Aufbau des Inneren zu sehen, haben wir das Material einfach „durchleuchtet“ und geschaut, welche „Farben“ des Synchrotronlichts durchscheinen“, fügt Watts hinzu. „Um die Oberfläche zu untersuchen, wandten wir einen etwas schwierigeren Trick an: Ein Atom, das Licht absorbiert, will die gewonnene Energie nicht behalten, sondern wird sie wieder los, indem es eines seiner Elektronen abstösst. Im Inneren wird sich ein solches Elektron möglichst schnell einem neuen Atom anschliessen. Direkt an der Oberfläche kann das Elektron aber nur aus der Probe entfliehen. Diese Elektronen, die aus der Oberfläche kommen, können wir beobachten und so nachweisen, bei welcher Energie das Synchrotronlicht in der Oberfläche absorbiert wird.“ Von Handy-Displays und Solarzellen Nach der praktischen Bedeutung seiner Arbeit für den Einzelnen gefragt, sagt Watts: „Schon heute verwendet man elektronische Bauteile aus Kunststoff, zum Beispiel Handy-Displays. Unser Verfahren könnte helfen, diese Bauteile effizienter zu machen – sie wären also heller und würden weniger Strom verbrauchen.“ McNeill fügt hinzu: „Unserer Arbeit könnte auch dazu beitragen, dass etwa organische Solarzellen Marktreife erreichen. Und allgemein kann das Verfahren allen nützen, die sich mit Kunststoffen befassen.“ Über das PSI Das Paul Scherrer Institut entwickelt, baut und betreibt grosse und komplexe Forschungsanlagen und stellt sie der nationalen und internationalen Forschungsgemeinde zur Verfügung. Eigene Forschungsschwerpunkte sind Festkörperforschung und Materialwissenschaften, Elementarteilchenphysik, Biologie und Medizin, Energie- und Umweltforschung. Mit 1300 Mitarbeitenden und einem Jahresbudget von rund 260 Mio. CHF ist es das grösste Forschungsinstitut der Schweiz.. Weitere Informationen: www.psi.ch |

Paul Scherrer Institut, Villigen, Schweiz

Ihre News im plasticker? Bitte senden Sie Ihre Pressemitteilungen an redaktion@plasticker.de!

| » zurück zum Seitenanfang |

Wir informieren Sie schnell, umfassend und kostenlos über das, was

in der Branche passiert.

Wir informieren Sie schnell, umfassend und kostenlos über das, was

in der Branche passiert.